A ideia de trabalhar a cultura organizacional remonta às décadas de 70 e 80, quando estudiosos como Edgar Schein começaram a tratar o fenômeno cultural como um fator crítico de sucesso nas empresas. A partir dali, a cultura passou a ser cada vez mais debatida nos círculos de gestão, muitas vezes descrita como um “ativo intangível” ou como “o jeito que fazemos as coisas por aqui”.

Hoje ela é associada a tudo e a nada ao mesmo tempo: identidade, valores, propósito, motivação, clima, engajamento, e até ao café da firma. Virou buzzword, lero-lero de RH, KPI e slide de consultoria cara (bota cara nisso!). E, por isso mesmo, virou território fértil para confusão.

Não desejo explorar por aqui um método infalível ou o melhor jeito de trabalhar com cultura. Na verdade, nem acredito que isso exista. Meu interesse é explorar uma dicotomia que talvez seja útil para aquelas pessoas que se interessam pelo tema e que, como eu, têm um siricotico cada vez que ouvem alguém falando aquele blá blá blá mais melado e datado que chocolate Pan.

Em meu trabalho com design organizacional, percebo que a forma como compreendemos isso que chamamos “cultura organizacional” afeta como a experienciamos na prática. Para ilustrar minha percepção, vou compartilhar um caso real com você, além de uma perspectiva ortodoxa sobre ele — que chamarei aqui de Cultura como Coisa (CcC) — e uma perspectiva mais contemporânea — que chamo de Cultura como Fluxo (CcF).

Há um bom tempo atrás, uma empresa com quem trabalhei decidiu adotar um conjunto de softwares para fazer, dentre outras coisas, a gestão do relacionamento com seus clientes. Eles desejavam integrar os pedidos de compra dos clientes com os pedidos de suporte e com demais processos organizacionais como faturamento, entregas etc. O plano então era substituir numa dada janela de tempo, os sistemas legados por outros softwares, todos parte de uma solução tecnológica integrada de uma dessas gigantes de software conhecidas de todos. Obviamente isso trazia alguns desafios de ordem tecnológica, processual e pessoal.

Você sabe o que vem depois, não? É um caso que chega a ser clichê de tão típico, eu sei, mas o recorte que desejo dar a ele vai deixá-lo um pouco mais específico.

Bem, todos foram “engajados” (leia “informados” — tradução livre do corporativês) no processo de change management em relação às mudanças que ocorreriam. Disseram que seria um salto ao futuro. Uma modernização que otimizaria o trabalho e deixaria o cliente no centro. Muitas pessoas foram treinadas para usar os novos softwares. Algumas poucas pessoas foram envolvidas nas customizações dessas novas ferramentas para adequá-las à realidade da organização.

Lembro de uma regra nova que me chamou a atenção na época: de agora em diante, os chamados de problemas devem ser resolvidos em N horas. Isso será controlado pelo sistema. Se esse tempo for ultrapassado, seu gestor será escalado. Uma nova janela de tempo se abrirá, se ela também não for cumprida, será feita uma nova escalada ao gestor do gestor e daí por diante até chegar ao presidente. Lembro que descobri essa regra por acaso. Intrigado sobre o porquê de todas as pessoas do time de atendimento terem dezenas e mais dezenas de post-its grudados em suas telas. Cada post-it era um chamado de cliente ainda aberto, mas que havia sido dado como “resolvido” no sistema para que a janela de tempo não estourasse e os gestores não fossem acionados. Era um jeito de burlar a “regra de negócio” embebida no workflow do novo sistema.

A cereja do bolo foi quando descobrimos depois de muito trabalho de “curadoria de post-its” (devia ter cobrado adicional de insalubridade por isso) que alguns milhões estavam sendo gastos por mês com entregas erradas aos clientes. Esse erro de entrega se relacionava a uma customização do novo software que gerenciava o cadastro dos clientes e não permitia que seus endereços anteriores fossem excluídos do banco de dados. E a minha maior surpresa, na época, foi que eu descobri algo que muita gente já sabia que acontecia. E é isso. Obviamente o problema foi corrigido depois e muitos culpados foram apontados: o novo software; quem customizou o novo software; o RH que não deu treinamento adequado; a liderança que não deu o exemplo certo; a cultura centrada no cliente que ainda não existia e, principalmente, as pessoas que não tinham fit com a cultura desejada.

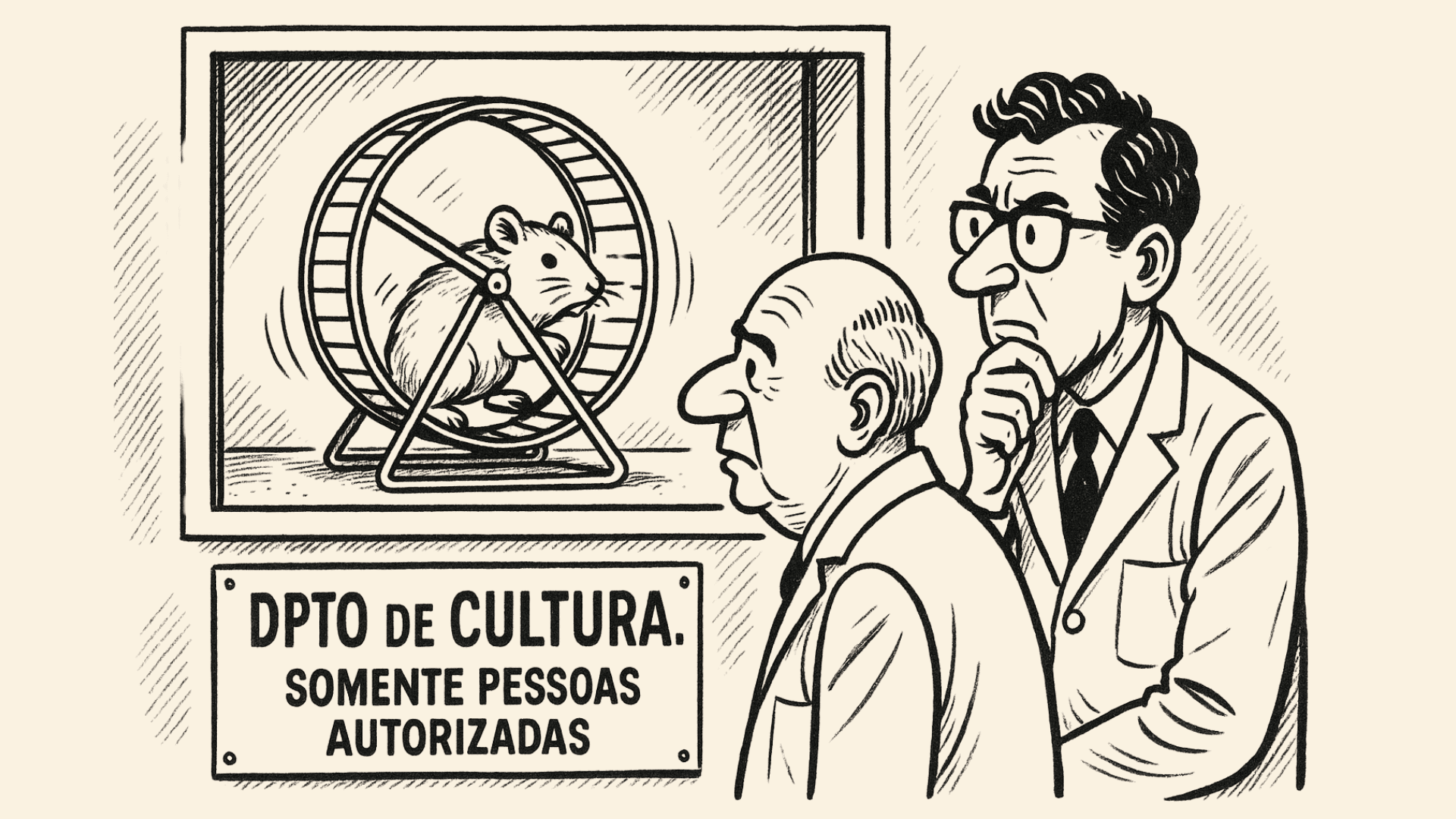

Cultura como Coisa (CcC)

A lógica por trás da Cultura como Coisa parte da ideia de que a cultura organizacional é algo que pode (e deve) ser projetado, comunicado, implementado, gerido e, claro, controlado. Ela é como um software que precisa ser instalado nas cabeças e corações das pessoas, com a ajuda de uma boa liderança, uma comunicação bem feita e muitos treinamentos obrigatórios com PowerPoint. Modelos como os “7S” da McKinsey, ou a “Cultura Organizacional” de Deal e Kennedy, reforçam essa visão: uma cultura forte, cheia de role models, bem alinhada com a estratégia e endossada pela liderança, trará resultados consistentes. Quase uma simpatia organizacional =)

No caso que relatei acima, essa lógica está por toda parte. A escolha de uma solução tecnológica integrada para “modernizar” a empresa parte do princípio de que há um jeito certo e mais eficiente de se fazer as coisas — e que esse jeito pode ser sistematizado, padronizado e replicado em larga escala. A cultura, nessa visão, é uma ferramenta estratégica: deve ser definida no topo, traduzida em comportamentos desejados, e cascateada pela organização por meio de processos, sistemas e rituais mas, cá entre nós, nem isso acontece.

A tal regra de tempo de atendimento, embutida no novo sistema, é um ótimo exemplo disso: um valor (eficiência, foco no cliente, accountability) é traduzido em um processo automatizado. Acredita-se que, se todas as pessoas seguirem esse processo, então a cultura desejada se consolidará. É como se a cultura fosse uma argila organizacional, moldada por cima da realidade até que a realidade se torne obediente e entre no esquema.

Mas como vimos, essa forma não foi absorvida. Ela foi burlada, traída. Os post-its são a evidência daquilo que a ortodoxia cultural chama de “desvio de conduta” ou “falta de fit”. A resposta institucional costuma ser apontar culpados: os funcionários resistentes, o RH que treinou mal, os líderes que não foram exemplo. O problema, segundo essa lógica, está sempre fora da cultura desejada — um tipo de platonismo organizacional – a forma ideal e perfeita que é corrompida em sua manifestação no plano do real.

Nessa abordagem, cultura é uma coisa a ser defendida, monitorada e corrigida. Quando ela não funciona, troca-se a ferramenta, o gestor, ou a consultoria — mas mantém-se intacta a premissa de que a cultura é um objeto, um artefato funcional que pode ser moldado por quem detém o plano e o poder. “Já escrevemos a cultura em todos os lugares, só não segue quem não quer”.

Cultura como Fluxo (CcF)

Não se desespere. Existem outras perspectivas sobre isso. Se mudarmos a lente e considerarmos a cultura como um fluxo, outras compreensões vão emergir. Mary Jo Hatch, por exemplo, propõe um modelo dinâmico onde cultura não é um conjunto estático de valores, mas um processo vivo que se movimenta entre pressupostos inconscientes, valores explícitos, artefatos e símbolos. Ela não se instala, ela se expressa — às vezes de forma contraditória, às vezes como resistência, às vezes como invenção inesperada. Compreender a cultura é compreender o fluxo.

O caso dos post-its muda completamente de figura. Eles não são “desvios” — são manifestações culturais. São criações simbólicas que revelam a maneira como as pessoas estão agenciando a contradição entre o que se exige delas e o que é possível fazer. Elas não estão sabotando a cultura. Elas estão fazendo cultura, exatamente porque estão tentando manter o sentido e a dignidade do seu trabalho em meio a um sistema que não escuta.

Podemos usar também, outras lentes como o DSRP de Derek e Laura Cabrera, que nos convida a observar as distinções, relações, sistemas e perspectivas presentes numa determinada realidade ou fenômeno. Como os post-its, a regra de negócio e o prejuízo acumulado se distinguem e se relacionam entre si? Quais são suas partes e que inteiro eles formam quando observados em conjunto? Que várias interpretações possíveis existem sobre isso? Se com a devida licença poética, adicionarmos aqui uma dimensão a mais nesse modelo, um “D” de devir, vamos perceber que cultura não é só um conjunto de partes interligadas que cabe num diagrama causal. Ela existe no tempo. Sempre em movimento, se formando e deformando a partir das interações. Não se pode dissecá-la sem matá-la um pouco.

Bergson diria que essa cultura não pode ser medida em cronogramas ou KPIs — ela se dá na duração, na experiência vivida, no ritmo interno dos corpos em relação ao tempo dos sistemas. O problema com o novo software, por exemplo, não é apenas técnico ou de comunicação: ele desconsidera a temporalidade subjetiva do trabalho, da atenção e da responsabilidade, impondo uma lógica de tempo artificial sobre um processo vivo que existe para além do que é conveniente. A tentativa de espacializar esse tempo ausente, buscando uma linearidade de causa e efeito só aumenta a confusão.

E Deleuze e Guattari provavelmente entrariam rindo pela porta dessa distopia corporativa, com seus corpos cobertos de post-its coloridos escritos linhas de fuga. O sistema de chamados automatizado é um agenciamento técnico-político que tenta territorializar o comportamento dos atendentes. Os post-its são linhas de fuga que escapam dessa territorialização criando novas formas de agir, ainda que precárias. A cultura, nesse sentido, está nas rachaduras — ela se dá nas práticas invisíveis, nas gambiarras, nos risos amarelos e cúmplices, nas piadas do corredor e no silêncio compartilhado.

A premissa aqui é que a cultura não é coisa “criada” pela liderança, mas um fenômeno que emerge do entrelaçamento das práticas, símbolos, narrativas, materialidades e relações. Trabalhar com cultura, então, não é fazer engenharia. É fazer escuta. É se dispor a perceber o que flui, o que quer ser dito, o que está tentando aparecer mesmo quando não se tem palavras. E o mais importante, pelo “lado de dentro”. Não se vê a cultura ao se afastar para ver de fora a partir dos seus resultados, restos ou vestígios. A cultura como fluxo só é compreendida por dentro do próprio fluxo. Vendo como o que aparece no momento que isso aparece. Como diria Bortoft, é preciso distinguir entre o fluxo original do fenômeno (upstream) e as estruturas fixas que criamos ao olhá-lo depois (downstream) — e que, muitas vezes, confundimos com a realidade em si.

Moral da História

Não vai rolar um “portanto”, nem um “fica a dica”.

O que me interessa é perguntar, junto contigo: e se cultura for menos um plano e mais uma paisagem? Menos um mapa que se desenha de cima, e mais uma trilha que se descobre andando?

Quando a gente se aproxima da cultura como quem se aproxima de um rio — com atenção, com respeito e delicadeza — pode ser que se descubra algo muito mais potente (e menos cafona) do que um conjunto de valores estampados em uma caneca. Pode ser que a gente descubra o modo como as pessoas estão vivendo, inventando sentido, dando conta do mundo em meio às pressões, contradições e promessas que compõem o dia a dia organizacional.

E aí, talvez, a pergunta mude de novo. Não mais: “como implantar uma nova cultura?” — mas sim: como nos deixamos atravessar por aquilo que a cultura já está dizendo, mesmo que sussurrando?

Porque, no fundo, talvez a cultura seja menos sobre implantar coisas e mais sobre encontrar sentido nas coisas.

Referências e Influências

Edgar Schein

Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass.

Um dos primeiros a sistematizar o conceito de cultura organizacional, descrevendo seus níveis (artefatos, valores e pressupostos básicos).

Deal e Kennedy

Deal, T. E., & Kennedy, A. A. (1982). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Addison-Wesley.

Proposição da ideia de que culturas fortes geram desempenho superior, com foco em heróis, rituais e valores corporativos.

McKinsey 7S Framework

Waterman, R. H., Peters, T. J., & Phillips, J. R. (1980). Structure is Not Organization. McKinsey Quarterly.

Modelo que propõe sete elementos interdependentes para diagnosticar e alinhar cultura e estrutura organizacional.

Mary Jo Hatch

Hatch, M. J. (1993). The Dynamics of Organizational Culture. Academy of Management Review, 18(4), 657–693.

Descreve a cultura como processo dinâmico e simbólico, em constante interação entre seus elementos.

Derek e Laura Cabrera (DSRP)

Cabrera, D., & Cabrera, L. (2015). Systems Thinking Made Simple: New Hope for Solving Wicked Problems. Odyssean Press.

Modelo para pensar sistemicamente através de quatro operações mentais: Distinções, Sistemas, Relações e Perspectivas.

Henri Bergson

Bergson, H. (1907). L’évolution créatrice [A evolução criadora].

— versão em português: A Evolução Criadora. Tradução de Wladimir S. Dias Guimarães.

Filósofo que introduziu a noção de “duração” (durée) como tempo vivido, contínuo e qualitativo — em contraposição ao tempo medido.

Henri Bortoft

Bortoft, H. (2012). Taking Appearance Seriously: The Dynamic Way of Seeing in Goethe and European Thought. Floris Books. Explora como vemos o mundo e como o ato de perceber molda o que é percebido. Propõe uma forma de ver “por dentro” do fenômeno, conectando Goethe, fenomenologia e uma crítica à abstração moderna.

Gilles Deleuze & Félix Guattari

Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). Mille Plateaux.

— versão em português: Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia. Editora 34.

Filósofos que propõem conceitos como agenciamento, território, linhas de fuga e rizoma como formas de pensar o social e o cultural como fluxo, multiplicidade e resistência.

Deixar um comentário